يُقصد بمصطلح «الإرهاب البيولوجي» استخدام الكائنات الدقيقة أو المنتجات البيولوجية وجعلها وسيلة لإرهاب الناس وإيذائهم. ويتصف هذا النوع من الإرهاب بنشر الخوف والدمار، ويصعب تتبع مصدر الهجوم وتحديد الفاعلين، ويختلف عن سائر أنواع الإرهاب في عدة جوانب:

طبيعة العامل: تُستخدم فيه الكائنات الدقيقة أو سمومها، بينما يعتمد الإرهاب التقليدي على الأسلحة التقليدية كالقنابل والأسلحة النارية.

طريقة الانتشار: يمكن أن تنتشر العوامل البيولوجية بطرق مختلفة، كالهواء أو الماء أو الطعام، وقد لا تظهر أعراض العدوى إلا بعد حين.

الآثار طويلة المدى: يمكن للأسلحة البيولوجية أن تضر بصحة الإنسان والبيئة.

صعوبة الاكتشاف والتشخيص: قد يصعب في البداية اكتشاف الهجوم البيولوجي وتشخيصه سريعاً، ما يزيد من تعقيد التعامل معه.

الخوف والذعر: تخلق الهجمات البيولوجية حالة من عدم اليقين، فتبث الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

يتزايد إدراك الدول للتهديد الناجم عن الأسلحة البيولوجية، ولا سيما بعد نهاية الحرب الباردة وانتشار التكنولوجيا الحيوية، ووقعت في تسعينيات القرن العشرين حوادث مُقلقة، مثل هجمات طائفة «أوم شنريكيو» في اليابان، إذ استخدمت فيها غازات سامة وحاولت أن تتخذ من الجمرة الخبيثة سلاحاً.

رقيب ديفيد كامبوس كونتريراس/الجيش الأمريكي

وأثارت هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 المخاوف من أن يستخدم الإرهابيون أسلحة بيولوجية، وما لبثت الولايات المتحدة أن تعرَّضت لهجمات بالجمرة الخبيثة عبر البريد، فأثارت الذعر ودفعت إلى تشديد إجراءات الأمن البيولوجي. وتزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف حيال تطور التكنولوجيا الحيوية إذ قد تُسهِّل على الإرهابيين تصنيع أسلحة بيولوجية أشد فتكاً وأنجع أثراً. ويصعب منع الأمراض البيولوجية من التفشي في ظل التقدم في مجالات مثل الهندسة الوراثية والبيولوجيا التركيبية.

وسرعة انتشار التكنولوجيا يصاحبها زيادة الوعي والاستعداد على الصعيدين الوطني والدولي، مع تشديد الرقابة على المواد البيولوجية ووضع استراتيجيات لمواجهة التهديدات البيولوجية، ولكن لا يزال الإرهاب البيولوجي خطراً يقتضي عدم التخلي عن اليقظة ويتطلب تعاوناً دولياً.

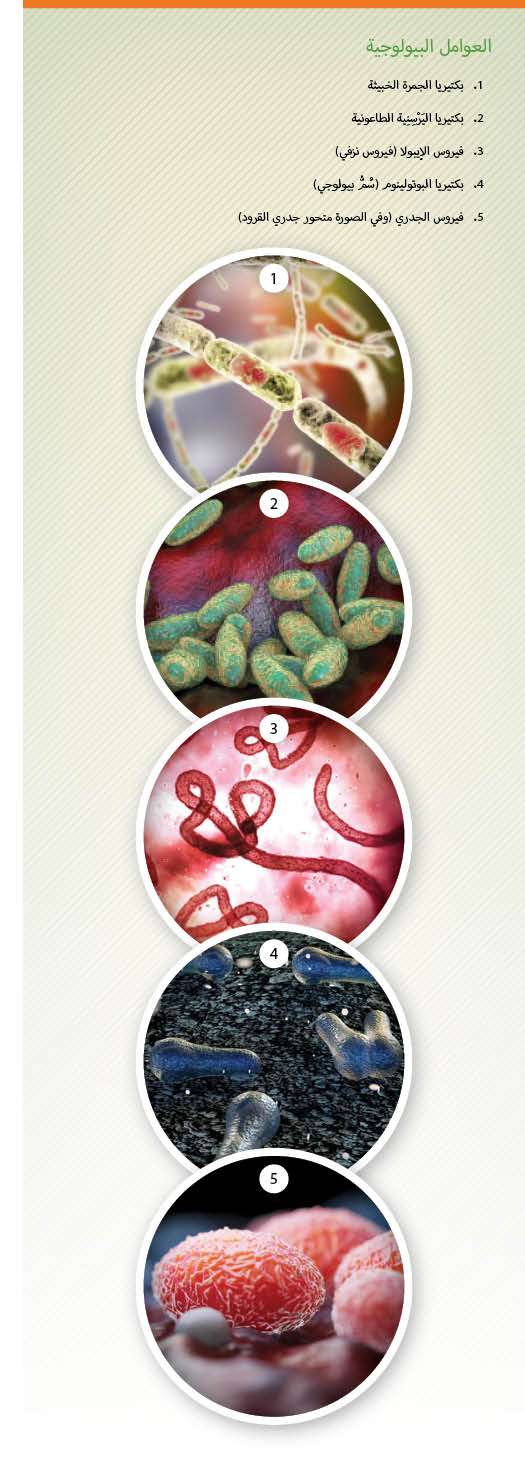

تشمل العوامل البيولوجية التي يمكن للإرهابيين استخدامها البكتيريا والفيروسات والسموم، وكل منها يسبب أمراضاً مختلفة. وإليكم أشهر الأمثلة عليها:

الجمرة الخبيثة: تُسببها بكتيريا العَصَوية الجَمْرِية، ويمكن أن تنتقل عن طريق الاستنشاق أو ملامسة الجلد أو الابتلاع؛ والاستنشاق أخطرها، إذ يمكن أن يؤدي إلى الوفاة وإن أسرع المريض إلى التداوي.

الطاعون: تُسببه بكتيريا اليَرْسِنِية الطاعونية، ويمكن أن ينتقل عن طريق الحيوانات أو الرذاذ الجوي، وله ثلاثة أشكال: الطاعون الدَّبْلي (الأشد فتكاً)، والطاعون الرئوي، والطاعون الجلدي.

الفيروسات النزفية (كالإيبولا): تُسبب هذه الفيروسات نزيفاً حاداً ويكثر موتاها، وتنتشر بملامسة سوائل الجسم، ويصعب مكافحتها بسبب سرعة انتقالها.

السموم البيولوجية (كالبوتولينوم): يُعد توكسين البوتولينوم (أو الذِّيفان الوشيقي) من أقوى السموم الطبيعية المعروفة، وهو سمٌ قاتل مهما قل، ويؤثر على الجهاز العصبي ويُسبب الشلل.

الجدري: وهو فيروس شديد العدوى، قُضي عليه تماماً أو يكاد، ولكنه لا يزال يُشكل مصدر قلق إذا تحول إلى سلاح بيولوجي نظراً لكثرة موتاه وسرعة انتشاره.

يتزايد خطر الإرهاب البيولوجي في ظل التقدم التكنولوجي وتوافر المعلومات، إذ يضعان أسلحة أشد فتكاً في يد الإرهابيين، ويمكن أن يؤدي ضعف البيئة الأمنية إلى التراخي عن الرقابة على المواد البيولوجية، فيسهل على الجماعات الإرهابية الحصول على مثل هذه المواد.

والبلدان المبتلاة باضطرابات سياسية أو صراعات أشد عرضة للمخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة البيولوجية، والبلدان التي تعاني من ضعف منظوماتها الصحية لا تُحسِن التعامل مع الهجمات البيولوجية. كما زادت العولمة والتنقل الدولي من خطر انتشار الأمراض والعوامل البيولوجية عبر الحدود الوطنية، وقد يلجأ البعض إلى الأسلحة البيولوجية في ظل التوترات بين الدول أو الجماعات غير الحكومية.

توجد بالفعل استراتيجيات للحد من مخاطر الهجمات البيولوجية التي تشنها الجماعات الإرهابية. أولاً، على الدول أن تتعاون على الصعيد الدولي لتبادل المعلومات والخبرات ووضع سياسات مشتركة لمكافحة الإرهاب البيولوجي.

وينبغي الارتقاء بجهود جمع المعلومات الاستخبارية لاكتشاف الأنشطة المحتملة المتعلقة بالأسلحة البيولوجية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.

وينبغي توعية الكوادر الطبية والأمنية (وجمهور المواطنين) بمخاطر الإرهاب البيولوجي، ويجب تدريبهم على التعرف على الأعراض المبكرة للأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ. ويقتضي ذلك أيضاً تعزيز البنية التحتية الصحية والمختبرات الطبية للتعامل مع الحالات المرتبطة بالهجمات البيولوجية.

وينبغي للحكومات أن تعقد شراكات مع القطاع الخاص، مثل شركات الأدوية والمختبرات الطبية، لتبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا والقدرات اللازمة لمكافحة الإرهاب البيولوجي.

كما يتعيَّن على الحكومات أن تضع سياسات وقوانين صارمة لمكافحة الإرهاب البيولوجي وتجريم الأنشطة ذات الصلة، ويشمل ذلك التعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لتبادل المعلومات والخبرات ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب البيولوجي.

يجب على الدول تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة حركة المواد الكيميائية والبيولوجية وتفتيشها والتحقق من مشروعية استخدامها.

ويجب عليها الاستعداد للتدخل السريع إذا بدا أن هنالك هجوم وشيك، فعليها الاهتمام بالأجهزة والمعدات والتدريب قبل وقوع الأسوأ، وتوفير نظام تواصل وإدارة أزمات للمواطنين والمؤسسات، والوقاية خيرٌ من العلاج.

هذه بعض الاستراتيجيات العامة التي يمكن اتباعها لمواجهة مخاطر الإرهاب البيولوجي، ولكن ينبغي الاهتمام بتطبيق استراتيجيات نوعية تناسب كل منطقة أو كل دولة.

الخاتمة

لا ريب أن الإرهاب البيولوجي يُشكل تهديداً خطيراً على أمن العالم بأسره، نظراً لقدرته الشديدة على إلحاق أضرار جسيمة بالبشر والبيئة على السواء.

وتكشف الدراسات والبحوث التي تُجرى في هذا الميدان ضرورة التعجيل بتعزيز الجهود الدولية المشتركة للتصدي لهذا التهديد، وتطوير الأنظمة الأمنية والصحية، وتحسين آليات الكشف المبكر والاستجابة الفورية لأي تهديدات ناجمة عن استخدام العوامل البيولوجية.

كما يجب أن تشتمل التشريعات والاتفاقيات الدولية المُعتمدة في هذا السياق على بنود تجسد حرص المجتمع الدولي على توفير إطار قانوني وأخلاقي يحد من إمكانية استخدام الأسلحة البيولوجية ويضع ضوابط صارمة لمنع انتشارها.

ولا يزال التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين الحريات العلمية والبحثية والحاجة إلى الأمن والوقاية من المخاطر، وحُسن التعامل مع الإرهاب البيولوجي يقتضي تكثيف التعاون بين مختلف القطاعات، كالصحة العامة، وأجهزة الأمن القومي، والبحث العلمي، والدبلوماسية الدولية، ولزاماً على الدول أن تعمل على وضع استراتيجيات شاملة تشمل الوقاية من الهجمات البيولوجية واكتشافها وسرعة الاستجابة لها والتعافي منها، والحرص على تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ولا غنى عن جهود التثقيف والتوعية في تعزيز الجبهة الداخلية ضد الإرهاب البيولوجي، فتثقيف الناس بخطر الأسلحة البيولوجية وطرق التعامل معها في حالات الطوارئ يمكن أن يُحدِث فرقاً كبيراً في الحد من الأضرار وإنقاذ الناس من براثن الموت.

عريف جوزيف بلاك/الجيش الأمريكي

وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد لقاحات وعلاجات ناجعة للأمراض البيولوجية، فتقلل من ويلات أي هجوم يمكن أن يحدث. ولا بدَّ أيضاً من إنشاء أنظمة رصد ومراقبة قوية لاكتشاف الأمراض المعدية ومتابعتها؛ وهذه خطوة أساسية في الكشف المبكر عن انتشار الأمراض والوقاية منها إذا تحولت إلى سلاح.

وأخيراً، يشكل التعاون الدولي ركيزة من ركائز مكافحة الإرهاب البيولوجي، فلا بدَّ أن تعمل الدول معاً لتبادل المعلومات وتعزيز القوانين الدولية التي تستهدف انتشار الأسلحة البيولوجية، وعلى الأطراف كافة أن تسلك سبيل العمل الدبلوماسي الفعال والالتزام طويل الأمد لنشر الأمن والأمان في العالم.

نُشرت نسخة من هذا المقال في المملكة العربية السعودية في مجلة التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.